Oleh Muhammad Irfan, penulis staf CNA

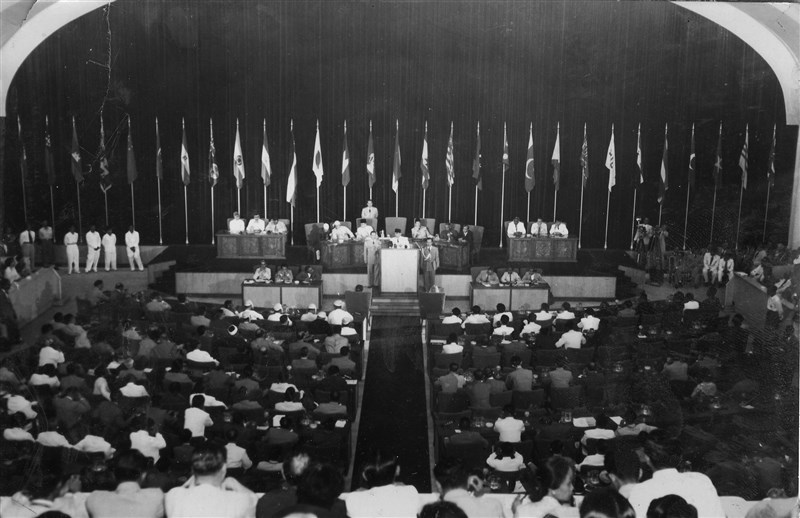

Hari ini, tepat 70 tahun lalu, Konferensi Asia Afrika (KAA) digelar di Bandung. Konferensi yang menjadi ajang konsolidasi politik kedua benua ini tidak hanya menjadi ruang berjejaring bagi negara-negara yang baru merdeka saat itu, tetapi juga menjadi momentum anti kolonialisme dan imperialisme. Lantas, di mana Taiwan dalam lintasan momen penting ini?

Diselenggarakan pada 18 April 1955, saat itu, Taiwan baru saja kedatangan rombongan partai Kuomintang (KMT) dari Tiongkok yang kalah pada perang sipil dan mengharuskan mereka memindahkan pusat kekuasaan Republik Tiongkok (ROC) ke Taipei.

Di tahun 1949 itu pula, kepemimpinan di Tiongkok diambil alih Partai Komunis Tiongkok (CCP), yang kemudian mengubah sistem di sana menjadi Republik Rakyat Tiongkok (PRC).

Pada konferensi tersebut, PRC dan ROC sedang berkontestasi dalam mencari pengakuan di mata publik internasional. Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) sendiri masih mengakui "Tiongkok Biru" KMT sebagai Tiongkok yang sah meski hanya menguasai wilayah Taiwan.

Sementara di KAA, Presiden Republik Indonesia Sukarno sedari awal sudah mendukung PRC. Tak heran kalau kemudian Tiongkok yang ia undang adalah "Tiongkok Merah" dengan Perdana Menteri sekaligus Menteri Luar Negeri PRC, Zhou Enlai (周恩來) yang datang langsung.

Menyisipkan isu Formosa

Situasi Taiwan tak sesederhana yang dibayangkan. Meski Taipei kemudian menjadi basis kepemimpinan "Tiongkok Biru" yang dipimpin Chiang Kai-shek (蔣中正) sejak 1950 hingga 1975, masyarakat Taiwan yang telah tinggal di pulau ini jauh sebelum kedatangan KMT tak begitu saja menerima kepemimpinan baru.

Bahkan sejak era imperialisme Jepang di wilayah Taiwan, sudah ada sejumlah gerakan Kemerdekaan Taiwan yang tidak berhubungan dengan Tiongkok di daratan utama.

Misalnya, Taiwanese Cultural Association didirikan seorang intelektual Taiwan, Chiang Wei-shui (蔣渭水) pada 1921, dan enam tahun setelahnya menjadi partai dengan nama Taiwanese People’s Party. Sementara itu, Taiwan Peasants Union dengan tokohnya Chien Chi (簡吉) dan Hsieh Shue-hong (謝雪紅) dibentuk pada 1926, dua tahun sebelum menjadi Taiwanese Communist Party.

Meskipun partai-partai tersebut bubar pada 1931 atas larangan pemerintah Jepang, dengan situasi seperti ini, tidak heran ada gesekan pasca kedatangan KMT ke Taiwan.

Salah satu peristiwa yang memakan korban adalah Insiden 228 yang terjadi pada 28 Februari 1947, sesaat setelah serah-terima Taiwan dari Jepang kepada Tiongkok yang berlanjut dengan diberlakukannya situasi darurat militer dari 1949 hingga 1987.

Di tengah situasi berat yang terjadi di Taiwan, Zhou sebagai perwakilan PRC ternyata ikut menyisipkan masalah Taiwan untuk dibahas dalam KAA. Reportase jurnalis Amerika Serikat (AS) Doak Barnett pada 4 Mei 1955 menuliskan bahwa Zhou membawa dua ulasan ke Indonesia, yakni tentang hak hidup orang Tionghoa yang terancam di Asia Tenggara hingga isu Formosa.

Saat itu, Zhou menyebut tidak akan secara terbuka membahas soal Taiwan, namun ia menilai ketegangan di Formosa “Diciptakan AS.” Ia pun menyebut pihaknya siap membentuk konferensi internasional untuk membahas masalah wilayah itu, namun tidak akan menyertakan KMT.

Barnett menulis subjek soal “Formosa” memang hampir tidak muncul dalam konferensi resmi. Namun, media saat itu menyoroti tawaran tidak resmi Zhou kepada AS untuk bernegosiasi dalam isu Formosa.

Dalam pidatonya yang disampaikan pada 24 April 1955, Zhou juga menyebut Tiongkok dan AS harus duduk bersama dan melakukan negosiasi untuk menyelesaikan masalah pelonggaran dan penghapusan ketegangan di wilayah Taiwan.

“Meskipun, tentu saja hal ini tidak boleh memengaruhi tuntutan rakyat Tiongkok yang adil untuk menjalankan hak kedaulatan mereka dalam membebaskan Taiwan,” kata Zhou, dikutip dari dokumen yang dirilis MacArthur Foundation.

Untuk diketahui, pada 1947, di Tiongkok juga ada Liga Pemerintahan Mandiri Demokratik Taiwan (TDSL) yang eksis sampai sekarang. Didirikan di Hong Kong pada 1947 oleh Hsieh dari Taiwanese Communist Party, liga ini pindah ke Tiongkok pada 1958.

Organisasi tersebut mendukung kemerdekaan Taiwan sampai 1958 di mana mereka pindah ke Tiongkok. Kendati demikian, Hsieh, yang ikut migrasi ke daratan utama terus memperjuangkan hak Taiwan untuk menentukan nasib sendiri -- yang membuatnya jadi sasaran CCP. Ia pun tutup usia dengan tuduhan sebagai "pendukung kemerdekaan Taiwan" dan "nasionalis etnis lokal."

Dukungan dari Ceylon

Meski sepanjang konferensi isu Taiwan hanya diulas di bawah meja dan menyisakan ambiguitas bahwa pembelaan PRC atas Formosa tak lebih karena mereka juga sudah “mengincar” pulau tersebut, dukungan dari sejumlah delegasi atas masalah ini cukup mengemuka.

Laporan Barnett menyebut bahwa Perdana Menteri Ceylon (sekarang Sri Lanka) John Kotelawala menjadi yang pertama berinisiatif membicarakan masalah Formosa secara khusus. Pada 17 April, sehari sebelum pembukaan KAA, ia mengundang perwakilan sejumlah negara untuk mendiksusikan Formosa dalam ajang makan malam.

Setelah makan malam itu ditunda, Kotelawala yang kesal akhirnya berinisiatif mengundang wartawan ke tempat ia tinggal untuk mengadakan konferensi pers. Dalam pernyataannya, ia menyebut Formosa harusnya tidak menjadi bagian dari Tiongkok mana pun.

“Formosa harus menjadi milik orang Formosa,” dan Taiwan harus menjadi negara merdeka, kata Kotelawala. Menurutnya, jika pulau-pulau lepas pantai sekitar Formosa dipimpin Tiongkok, Taiwan hendaknya diserahkan kepada perwalian, baik oleh PBB atau perwakilan negara Asia, dan lima tahun kemudian menentukan nasibnya sendiri.

Namun, pernyataan Kotelawala tidak mendapat dukungan penuh dari delegasi lain, sehingga isu soal Formosa tidak diungkit lagi. Makan malam dengan PRC dan negara lain yang sempat tertunda dilaksanakan kemudian di rumah Perdana Menteri Indonesia Ali Sastroamidjojo, namun tidak membahas banyak soal Taiwan.

Perwakilan Taiwan merdeka

Sebagai tiang pancang anti kolonialisme dan imperialisme negara-negara Asia-Afrika, KAA punya magnet besar bagi banyak negara di kedua benua yang belum merdeka. Tidak mengejutkan kalau kemudian, dalam beberapa sumber, “Semangat Bandung” yang mengedepankan “penentuan nasib sendiri” juga mengilhami gerakan Taiwan merdeka, yakni Pemerintah Sementara Republik Taiwan.

Didirikan di Tokyo, Jepang pada tahun 1956, pemerintahan sementara tersebut adalah organisasi politik yang terlibat dalam gerakan kemerdekaan Formosa sebelum dibubarkan pada 1977.

Pemimpin organisasi tersebut, dokter Taiwan di AS Thomas Liao (廖文毅), adalah seorang pelarian pasca-Insiden 228, mulai dari Formosan League for Reemancipation (1947-1948) dan Formosa Democratic Independence Party (1950).

Peneliti Ong Joktik dalam “A Formosan’s View of the Formosan Independent Movement” menulis, pemerintahan sementara Liao adalah kebangkitan kembali gerakan kemerdekaan Taiwan setelah kegagalan pemberontakan 28 Februari dan krisis 1954. Krisis ini mencakup pengeboman Kinmen dan penarikan pasukan Nasionalis dari kepulauan Tachen, serta Konferensi Bandung pada April 1955 ketika Komunis Tiongkok memulai ofensif perdamaian mereka.

Tsai Yen-ling (蔡晏霖), peneliti dari National Yang Ming Chiao Tung University dalam laporannya menulis Liao bahkan mendapatkan perjalanan ke KAA lewat bantuan Chen Chih-hsiung (陳智雄), penganjur kemerdekaan Taiwan yang pernah tinggal di Indonesia namun kemudian ditangkap KMT dan dieksekusi.

Selesai/JC